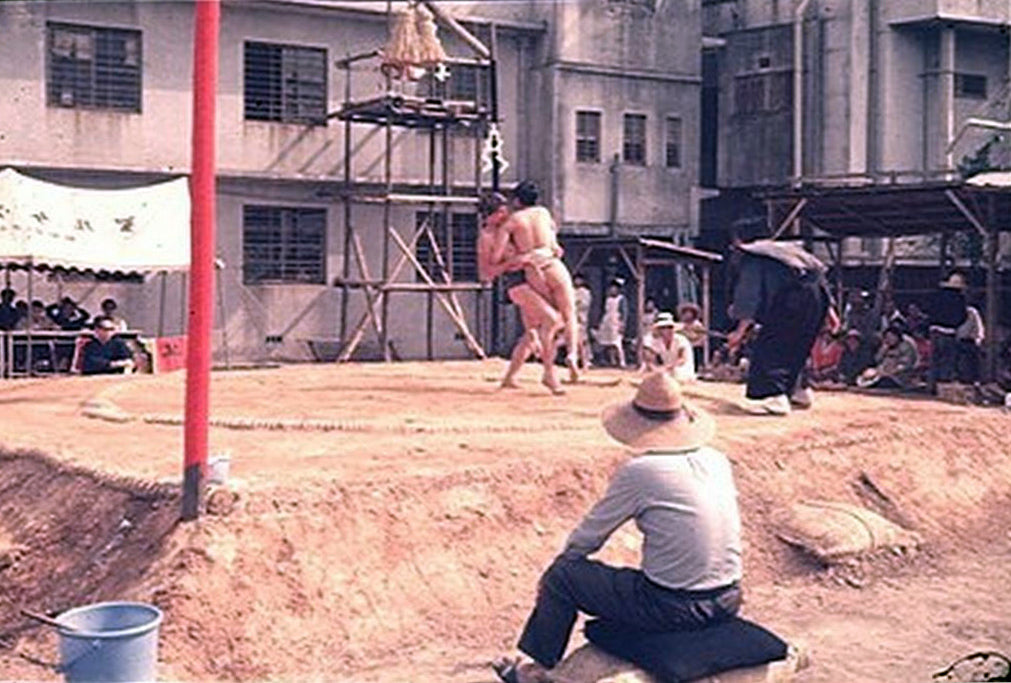

Sumô, o- 大相撲

Sumô kann man als Japans traditionellen Nationalsport bezeichnen, beliebter ist jedoch Baseball, im 19.Jh. durch die Amerikaner eingeführt. Frühe Formen des Sumô werden seit 2000 Jahren erwähnt. Davor sollen die Götter miteinander gekämpft haben. Der Ringkampf wurde einst nur am kaiserlichen Hof in Kyôto praktiziert, später zur Unterhaltung der Götter auf Festen (→matsuri) von →Shintô-Schreinen. Seine Regeln und Form entwickelten sich während der →Edo-Zeit zu Beginn des 18.Jh. Damals durften Sumô-Kämpfe jedoch nur auf dem Gelände von Schreinen stattfinden. Unter dem Meji-Tennô wurde Sumô so etwas wie ein nationales Symbol, nachdem es zuvor in Folge des Kontaktes mit dem Westen zunächst als Ausdruck japanischer Rückständigkeit empfunden wurde. Erst seit 1958 gibt es sechs Profi-Turniere (basho) zu 15 Tagen pro Jahr, und zwar Januar: Tokyo, März: Osaka, Mai: Tokyo, Juli: Nagoya, September: Tokyo, November: Fukuoka. Die Rituale haben auch heute noch einen starken Bezug zum Shintô. Der Japanische Sumô-Verband (Nihon Sumô Kyôkai) wacht über Einhaltung der Regeln, die auch genau festlegen, wie sich Sumôkämpfer (rikishi力士bzw. sumôtori相撲取) kleiden, in der Öffentlichkeit verhalten (seit einigen Jahren dürfen sie nach einem Unfall nicht einmal mehr selbst Auto fahren).

Die Regeln des Kampfes sind einfach. Wer als erster den Boden des Rings (dohyo) mit einem Körperteil außer den Fußsohlen oder als erster den Boden außerhalb des Rings berührt, hat verloren. Schon seit Jahrzehnten bedient man sich bei knappen Ausgängen neben vier Ringrichtern des Videoassistenten. Es gibt 82 Siegtechniken (Schiebe- und Wurftechniken), von denen manche aus dem →Judô stammen. Es gibt eine Reihe verbotener Griffe (kinjite禁じ手). Die Kämpfer sind nackt bis auf den um Hüfte und Schritt gebundenen Seidengürtel (mawashi, 廻し oder 回し,besteht aus 9m x 60cm Seide und wiegt 4-5kg).

Die meisten Kämpfe dauern nur Sekunden. Deshalb sind das zeremonielle „Vorspiel“ und das psychologische Kräftemessen vor dem eigentlichen Kampf unverzichtbare Bestandteile. Es geht darum, wenigstens 8 von 15 Kämpfen zu gewinnen (kachi-koshi) und damit befördert zu werden; wer die Mehrheit der Kämpfe verliert (make-koshi), wird im Rang herabgestuft. Ein Yokozuna kann jedoch nicht herabgestuft werden, er tritt zurück, wenn es mit dem Siegen nicht mehr klappt. Ein Ozeki, der zweithöchste Rang, wird erst nach zweimaligem make-koshi herabgestuft.

Shintô-Elemente sind das schreinartige Dach über dem Ring, das Reinigen von Mund mit Wasser und Werfen von Salz in den Ring vor dessen Betreten. Die Kleidung des Schiedsrichters erinnert jedoch eher an einen Hofbeamten der →Heian-Zeit. Der Ring darf von Frauen nicht betreten werden wegen der traditionellen Auffassung, dass Blut unrein sei (gemeint ist die Monatsblutung).

Die Kämpfer leben gemeinsam in heya (wörtlich: Zimmer, international: Stall), geführt von einem oyakata als „Vater“, in der Regel ein ehemaliger erfolgreicher Ringer, unterstützt von seiner Frau als einziger weiblichen Person, der „Mutter“ des Stalles. Mit etwa 15 beginnen die oft aus der Provinz, heute aber auch aus dem Ausland (Mongolei, Osteuropa, gelegentlich noch Polynesien) stammenden Jugendlichen ihre Lehre und erhalten dafür ein Taschengeld. Unter den Kämpfern gibt es wie auch sonst in der japanischen Gesellschaft eine klare Hierarchie. Da es im professionellen Sumô keine Gewichtsklassen gibt, sind schwergewichtige Kämpfer im Vorteil. Das Gewicht konzentriert sich um Bauch, Hüfte und Oberschenkel. Im Durchschnitt wiegen Kämpfer der obersten Divisionen heute um die 160 kg. Durch hartes Training haben sie jedoch wenig Fett, sind sehr beweglich und schnell. Die Mastkur erfolgt mit dem von den Kämpfern selbst zubereiteten, kalorien-, eiweiß- und fettreichen Sumô-Gericht →Chankonabe, einem Eintopf, der vor allem Gemüse und Fleisch enthält. Das Training beginnt mit nüchternem Magen, nach dem Essen erfolgt ein „Mittagsschlaf“, der die Gewichtszunahme noch begünstigt. Bier wird gern getrunken.

Im Ôzumô大相撲, also in der professionellen japanischen Liga, gibt es 6 Divisionen, nur in den beiden obersten Divisionen Juryo und Maku-uchi verdienen die Kämpfer, vor allem die Sieger, ordentlich Geld, darunter erhalten sie Taschengeld in aufsteigender Höhe. Gute Amateurringer aus dem Hochschulsport dürfen als Quereinsteiger gleich in die Makushita-Division einsteigen. Die Kämpfe werden im NHK-Fernsehen live übertragen. Die guten Plätze in den Arenen sind sehr begehrt. Gerade Frauen sitzen gern ganz nah am Ring, müssen aber damit rechnen, dass ihnen die Kolosse der Ringer in den Schoß fallen.

Neben dem professionellen Sumo gibt es im Ausland Amateurligen mit Meisterschaften, wobei Deutschland und osteuropäische Länder bei Männern wie Frauen häufig die Sieger stellen. Aber im Ausland bleibt Sumo eine wenig beachtete Randsportart. Zentrum des deutschen Sumo ist das sächsische Riesa. Im Amateur-Sumo gibt es drei Gewichtsklassen (Männer: bis 85kg, bis 115kb, offene Klasse; Frauen: bis 65kg, bis 80kg, über 80kg). Frauen tragen unter dem Gürtel noch einen Anzug.

Mit dem Begriff Sumô verbinden Japaner auch z.B. in Bayern beliebte „Sportarten“ wie Armdrücken (ude-zumô) und Fingerhakeln (yubi-zumô). Beim Papier-Sumo (kami-zumô), das zuhause am Tisch gespielt werden kann, werden gefaltete Papierfiguren auf einen Dohyo aus Papier gestellt; durch Klopfen wird versucht, den Gegner zu Fall zu bringen. Großen Spaß machen Kämpfe in dicken Sumo-Anzügen, bei denen ein kurzer Stoß genügt, die Gegner*in zu Fall zu bringen.

(Einzelheiten auch mit Videobeispielen:

Foto: der Autor 1971 bei einem Turnier innerhalb eines psychiatrischen Krankenhauses